Colt Case

Où l'on fait des gros trous et encore des gros trous.

— Je ne suis vraiment pas curieux, mais j’aimerais savoir pourquoi tu t’es coiffé d’un galurin en peau de raton-laveur.

— Pour me mettre dans l’ambiance.

— De quelle ambiance tu parles, Davy Crockett ?

— Je révise la Constitution américaine.

— J’en connais d’autres qui devraient s’y mettre de toute urgence. Et tu trouves des trucs intéressants ?

– Oh oui. « Une milice bien organisée étant nécessaire à la sécurité d’un État libre, le droit du peuple de détenir et de porter des armes ne doit pas être transgressé ».

— Deuxième amendement, 1791. Un des dix qu’on a réuni dans le même package, le Bill of Rights de 1791.

— Monsieur est connaisseur.

— Tout le monde ne dormait pas en droit constitutionnel comparé, figure-toi.

— C’était le lundi à 8 heures.

— Et ta semaine débutait péniblement le jeudi vers seize heures, on sait. Bref, c’est LE texte qui explique pourquoi les États-Unis…

— … détiennent le record mondial du nombre d’armes à feu par habitant.

— … Alors.

— Quoi, c’est pas vrai ?

— Oh si. En farfouillant un peu, on tombe sur un chiffre qui date un peu : 393 millions d’armes à feu pour 325 millions d’habitants américains en 2017, record absolu devant le Yémen et le Monténégro. Mais ça n’a pas dû se calmer depuis.

— Bon ben tu vois.

— Mais ça n’est qu’un des morceaux du puzzle, ça, Sam.

— Un gros morceau, quand même.

— Oh oui. Mais il y a une différence entre pouvoir posséder une arme et vouloir posséder une arme. Tiens, regarde : il n’y a strictement rien qui m’interdit de me balader en tutu et je me cantonne au futal.

— Ah oui ? C’est curieux parce qu’on a m’a parlé d’une soirée priv…

— De vils racontars. Bref : le 2e amendement, c’est juste le cadre. Il manque pas mal de pièces.

— Comme ?

— Comme l’accessibilité des armes à feu : en 1791, la moindre pétoire coûte un genou. Et puis reste l’envie. L’amour des flingues et le sentiment qu’il te faut toute une armurerie dans le garage, du plus gros calibre possible de préférence, ce n’est pas inné. Ça se construit.

— Et ça se construit comment ?

— Le marketing et la pub, minou.

— En 1791 ?

— L’histoire de la publicité ne commence pas au 20e siècle, hein. Mais je reconnais que ça commence vraiment quelques décennies après le Bill of Rights. Est-ce que le nom de Samuel Colt t’est familier ?

— Très beau prénom. Mais pas du tout.

— Et Colt tout court ?

— Nettement plus.

— Ben voilà. Tu peux le remercier — ou pas — parce que ce brave garçon porte une bonne part de responsabilité dans la construction progressive de la gun culture, cette culture du flingue qui caractérise les États-Unis contemporains.

— Papiers.

— Samuel Colt voit le jour en 1814 en Nouvelle-Angleterre, dans le Connecticut. La famille est plutôt aisée grâce au soutien des grands-parents maternels, mais le sort se retourne quand le petit Samuel a sept ans. En quelques années, le gamin perd successivement sa mère, un frère et deux sœurs.

— Ah quand même.

— Tuberculose, suicide, la fête est totale. Heureusement, le petit Sam se prend de passion pour la science amusante et pratique.

— La physique ? L’astronomie ? La minéralogie ?

— La poudre noire et tout ce qui fait boum avec de jolies couleurs.

— Oh.

— Vers quinze ans, Samuel Colt est interne à l’Amherst Academy du Massachusetts. Tous ses camarades savent qu’il est vraiment bon quand il s’agit de faire péter des trucs avec un bel enthousiasme juvénile, mais disons que la tempérance n’est pas son fort. D’autant qu’il a le sens du show.

— Oh ooooh.

— Au début du mois de juillet 1829, Samuel Colt s’offre une petite campagne de pub dans la presse locale pour expliquer qu’il prépare un beau spectacle pyrotechnique pour les célébrations du 4 juillet, l’Independance Day : l’explosion d’un radeau qui dérive sur le lac de Wade. Faut reconnaître qu’il tient parole : l’embarcation pète de manière extrêmement satisfaisante. Tellement satisfaisante que les morceaux enflammés passent à deux doigts de faire cramer son école.

— Tu ne m’empêcheras pas de penser qu’il l’a fait exprès.

— A priori non, mais le courroux paternel se classe dans la catégorie des ouragans. Christopher Colt sort son fils du collège et le flanque illico sur un bateau de la marine marchande, histoire de lui apprendre à ne pas faire l’andouille avec des allumettes. À seize ans, Samuel Colt se retrouve à bord d’un brick qui part pour… Calcutta.

— Laisse-moi deviner, ça ne va pas le calmer.

— Pas du tout. À ses heures perdues, l’adolescent s’intéresse au fonctionnement du cabestan. Je ne t’explique évidemment pas ce que c’est qu’un cabestan ?

— Évidemment pas. C’est le truc qui permet de souquer les artimuses, vers le pare-chocs avant droit du bateau.

— … C’est un treuil conçu pour enrouler des cordages ou pour lever l’ancre. Et Samuel remarque un truc : le cabestan fonctionne grâce à un système de cliquet ; ça permet de bloquer le treuil à chaque rotation, ce qui évite aux marins de s’épuiser dans un effort continu.

— Je ne vois toujours pas le rapport avec les flingues.

— Et pourtant. À cette date, il n’existe pas vraiment d’arme à feu capable de lâcher plusieurs pruneaux à la suite. C’est la même chose pour les armes longues que pour les armes de poing : le maximum, c’est deux, et ça suppose un double canon. Pour le reste, pas le choix : il faut recharger l’arme, en général par le canon. C’est long, c’est fastidieux et c’est un peu emmerdant quand un grizzly te fonce dessus.

— Enfin je vois mal comment tu t’en sors en montant un cabestan sur un mousquet.

— Figure-toi que c’est à peu près ça, pourtant : Samuel Colt se dit qu’on peut adapter le principe du cabestan pour en faire un barillet, c’est-à-dire une pièce rotative dans laquelle tu places plusieurs cartouches. Avec un système de cliquet, tu peux le faire tourner pour ramener une balle neuve devant le chien quand tu viens de lâcher une bastos. Ce n’est plus un pistolet : c’est un revolver, de to revolve, tourner.

— Qui n’a jamais rêvé de pouvoir tirer plusieurs coups de suite sans se fatiguer ?

— Sam.

— QUOI.

— Rien, je te surveille. Bon, cette histoire, c’est la version de Samuel Colt — il est très possible qu’elle soit enjolivée, d’autant que d’autres armuriers planchaient déjà sur des systèmes de ce genre au même moment. Et que Samuel Colt n’en fait pas grand-chose pour le moment.

— Faut dire que sur un navire à voile, c’est pas l’idéal.

— Même ensuite. Quand il revient de son petit tour en bateau de deux ans, Samuel Colt n’a pas un sou vaillant. Or, ça coûte cher de développer des prototypes.

— Il ne peut pas demander à son paternel ?

— Le paternel qui l’a foutu dehors parce qu’il faisait joujou avec des explosifs ?

— Ah. Oui.

— Samuel Colt comprend qu’il ne peut compter que sur lui-même, au moins pour lancer la machine. Et pourquoi pas ? Il a du culot, du bagout et du protoxyde d’azote.

— Du pardon ?

— Je rigole pas. Pour se faire du blé, le jeune Colt se lance dans un improbable show itinérant qui fait un tabac. Le principe est tout con : face au public, le « célèbre Dr Coult de New York, Londres et Calcutta » se balade entre les États-Unis et le Canada avec une mise en scène qui repose sur la consommation de ce que tout le monde appelle alors le « gaz hilarant ». Pour 25 cents, c’est la perspective d’une bonne rigolade à prix d’ami.

— Attends, le docteur Coult ?

— Il n’est pas plus docteur que moi, je sais. Mais ça fait sérieux. Le show se classe dans la catégorie spectacle de foire : les volontaires montent sur scène et se font un petit sniff de protoxyde d’azote.

— MAIS C’EST DE LA DROGUE ENFIN.

— Dangereuse, en plus. Mais c’est une drogue qui rend joyeux : d’honnêtes citoyens se retrouvent à rire comme des couillons, à danser ou à faire n’importe quoi avec les ustensiles que leur tend le bon « docteur Coult », pour la plus grande joie de la respectable assistance.

— Mais sérieusement, ça marche ?

— Du feu de Dieu, et c’est formateur. Colt découvre l’art du spectacle sur le tas, mais il apprend surtout comment on capte l’attention des foules. Comme il assure en parallèle les effets pyrotechniques de plusieurs salles de spectacles de New York et de Cincinnati entre deux tournées, il accumule assez d’argent pour financer son grand projet.

— Les flingues du futur.

— Voilà. En 1835, Colt s’associe avec un armurier de Baltimore, John Pearson, pour construire des modèles fonctionnels basés sur ses dessins. Bon, le premier revolver qu’il développe fait un bide : il explose.

— Ah.

— Colt ne renonce pas pour autant. Il abandonne simplement sa première idée, celle d’une arme à canons rotatifs extrêmement steampunk et extrêmement foireuse. Son coup de génie, c’est de comprendre qu’il n’a besoin que d’un seul canon pour peu qu’on l’alimente avec un cylindre rotatif.

— Le barillet.

— Gagné.

— Colt est lancé.

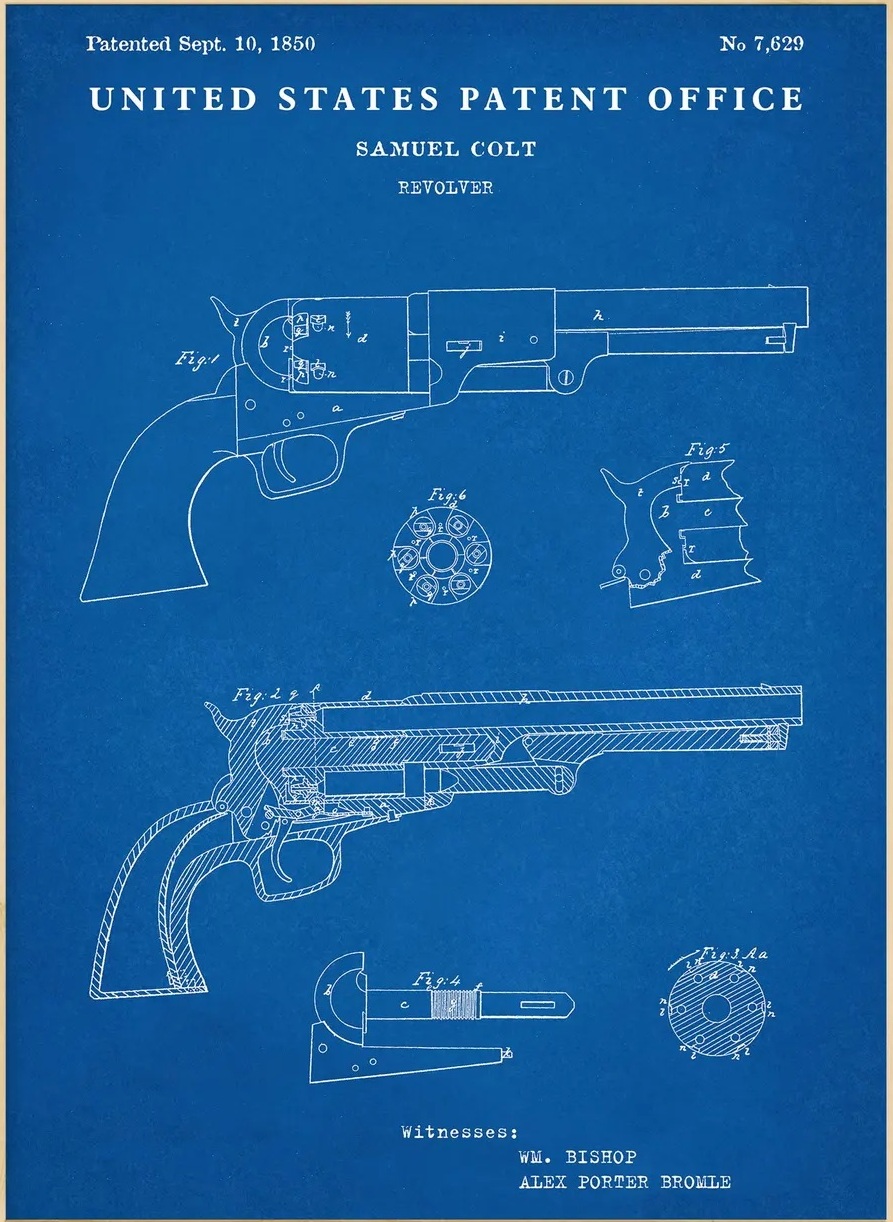

— Toujours pas. Son premier brevet de « pistolet rotatif », déposé le 25 février 1836, lui permet de lancer sa première boite à Paterson, dans le New Jersey, la Patent Arms Manufacturing Company. Mais Colt voit trop grand : la production démarre avec toute une gamme de revolvers de poche, de ceintures, de holsters, et de carabines rotatives. L’investissement est à la hauteur du bide : les ventes ne pètent pas le plafond, mais le plancher. L’armée américaine l’envoie bouler, et Samuel Colt fait faillite à 28 ans. Il se refait en développant plein de trucs comme des mines sous-marines télécommandées ou des câbles sous-marins étanches. Ça marche vachement bien, ça, d’ailleurs : c’est exactement la solution technique dont Samuel Morse avait besoin pour faire passer les lignes du télégraphe à travers les rivières.

— Mais toujours pas de flingues.

— Heureusement, on peut toujours compter sur la tendance de l’humanité à se foutre sur la gueule. En 1846, la guerre éclate entre les États-Unis et le Mexique. L’année suivante, un capitaine des Texas Rangers, Samuel Hamilton Walker contacte Colt : il avait eu l’un de ses premiers modèles en main, et l’invention de Colt lui parait prometteuse. Il lui commande un millier de flingues, dûment modifiés pour accueillir des cartouches de calibre .44.

— Ah oui.

— C’est énorme pour l’époque.

— Le calibre ?

— La commande, déjà. Mais oui, le calibre, c’est le genre de truc qui renvoie deux mètres en arrière un bison en pleine charge. D’ailleurs le « Walker Colt » est un monstre qui fait deux bons kilos. Et ça va le rester longtemps : pendant plus de cent ans, le Walker Colt reste le plus gros, le plus lourd et le plus puissant revolver jamais fabriqué.

— C’est pas si lourd, deux kilos.

— Ah oui ? Essaie de tirer avec une arme qui pèse l’équivalent de deux bouteilles de vin à bout de bras, tu m’en diras des nouvelles, côté précision.

— La précision, tu sais, quand on a six balles dans le barillet…

— Un point pour toi. C’est exactement l’avantage du Walker Colt : des balles qui stoppent un cheval au galop à cent mètres. Et c’est rapide — alors attention, ce n’est pas encore le chargeur moderne, avec la balle qui remonte automatiquement dans le canon : il faut actionner le chien à la main pour faire tourner le barillet. Mais c’est beaucoup, beaucoup plus rapide que de recharger n’importe quel modèle à un coup.

— Et ça marche ?

— Disons que ça commence, même si le Walker a une fâcheuse tendance à exploser quand tu en rajoutes un peu sur la quantité de poudre. Les balles ne sont pas encore standardisées, ce qui veut dire que tu peux bourrer les douilles à mort…

— Oh jamais des soldats américains ne feraient ça.

— Voilà.

— Ou alors à l’entraînement, quand il s’agit simplement de vider ses douilles sur un crapaud.

— SAM.

— T’aurais rien dit, elle passait inaperçue.

— C’est ça, oui. Bref : malgré ses défauts, le Walker Colt entre en service et devient rapidement une arme de légende d’autant que le capitaine Walker tombe au combat en octobre 1847, l’arme à la main.

— Ben… C’est positif ça ?

— Oh oui. Walker meurt, mais la guerre est gagnée. Colt en joue immédiatement : son revolver n’est plus une arme à feu, c’est la relique d’un héros sacrifié. Dans les réclames signées Colt, son flingue devient « l’arme qui a gagné la bataille de Walker’s Creek » ou « l’arme qui a gagné la guerre contre le Mexique ».

— Malin.

— Mieux que ça. Surfer sur une mythologie américaine en pleine construction change tout. En 1855, Colt inaugure la plus grande fabrique d’armes privée du monde à Hartford, Connecticut. Une vraie petite merveille de technologie industrielle pour l’époque et un département spécialisé qui peaufine l’idée initiale avec un nouveau coup de génie : la standardisation des pièces. Chaque composant d’un Colt peut servir sur un autre Colt, ce qui permet à son inventeur de vanter le principe des achats par paire à l’armée. Un flingue est en panne ? Tu cannibalises l’autre le temps de réparer tranquillement.

— Encore plus malin.

— Mais la vraie différence, c’est le marketing. Colt est un des premiers à comprendre qu’il a tout intérêt à associer ses flingues à de grands noms. Il fait graver des modèles de luxe, avec des crosses en nacre et des canons ouvragés, et il les envoie gratuitement aux célébrités de son époque comme à toutes les célébrités de la planète, du tsar Nicolas 1er Russie à Garibaldi en passant par Brigham Young, le leader mormon. À chaque fois, Colt prend soin de faire graver « avec les compliments de Samuel Colt » sur l’arme ou sur sa crosse. Chaque gravure — certaines sont magnifiques — popularise les grands thèmes de l’Ouest : la victoire contre les Indiens, les scènes de chasse. Pour appuyer le message, il se fait lui-même représenter en train de descendre des bisons à grands coups de Colt.

— Mais… ça se chasse à l’arme de poing, le bison ?

— Pas trop, non. Justement : c’est une bonne manière de prouver la puissance de feu de ses flingues. Et même si pour ce qu’on en sait, Colt n’a jamais tiré le moindre coup de feu de sa vie sur un bison, ça lui permet d’associer sa marque à la conquête de l’Ouest. C’est tout un légendaire qui se dessine : même pas besoin de mots, tu représentes juste un Colt et de grands méchants Comanches, tout le monde comprend le message.

— Et ça marche ?

— Pas tant que ça. L’arme de l’Ouest, c’est le fusil ou la carabine, pas l’arme de poing. Colt commence bel et bien à produire des armes longues, mais il a de sacrés concurrents comme Winchester ou Remington.

— Ah…

— Alors Colt s’adapte constamment à son public pour gagner des parts de marché. Dès 1838, à ses tout débuts, une de ses pubs joue déjà sur une des grandes menaces qui pèsent sur les planteurs esclavagistes du Vieux Sud.

— L’humanisme ?

— J’aime cette douce innocence. Une révolte des esclaves, plus nombreux que leurs maitres dans tout le sud des États-Unis. La terreur des propriétaires terriens, c’est la levée en masse et leur seule manière de répondre à cette angoisse, c’est une puissance de feu supérieure. Colt évoque dans une réclame la « sanguinaire révolte de nègres en Virginie » dont il aurait été le témoin dans son enfance. Le sort affreux des pauvres esclavagistes l’émeut : « quelle réponse face à la multitude ? »

— Classe. Ses flingues, j’imagine ?

— Voilà. Le plus beau, c’est que c’est une fiction. Colt a grandi en Nouvelle-Angleterre et la révolte à laquelle il fait référence rappelle beaucoup celle de Nat Turner et des siens, en 1831 — un an après la mise au point de son premier prototype.

— Elégant…

— Mais efficace. En 1849, le calibre .31 se vend à 32 000 exemplaires ; en 1863, la production est passée à 137 000 unités. Et pour vendre ses armes, Colt fait feu…

— Haha.

— … de tout bois. Quand il faut faire peur aux esclavagistes, il parie sur la trouille des révoltes serviles ; quand il s’agit d’en vendre aux militaires, il joue sur l’image des guerres contre le Mexique ou les tribus amérindiennes ; partout ailleurs, Colt mobilise la légende de l’Ouest naissante et le mythe de la Frontière. Les séries limitées s’enchainent, la publicité fait le reste : Colt multiplie les encarts dans les dime novels et publications populaires comme le New York Herald ou The Knickerbocker. La ruée vers l’or, les trappeurs, les pionniers de l’Oregon Trail, le Pony Express… Chaque fois le message est le même : sans un Colt à la ceinture, rien ne serait possible. Colt dépose sa signature, qui devient un label d’authenticité et de qualité, gravé sur la crosse ou le pontet. Les modèles s’enchaînent, de plus en plus performants, de plus en plus légers et de moins en moins chers. Le Colt Model 1851 Navy devient l’arme emblématique de la Frontière. C’est le revolver de Wild Bill Hickok, de Buffalo Bill, de Doc Holliday et des Texas Rangers, mais c’est aussi celui des bush rangers australiens, et même… d’Abdelkader, l’émir algérien.

— Sérieusement ?

— Tout ce qu’il y a de sérieusement. Colt peut remercier tout spécialement Wild Bill Hicock, qui a beaucoup fait pour la légende avec sa paire de Colt Navy 1851 à manche d’ivoire, gravés et nickelés qu’il portait coincés dans une ceinture, avec les crosses tournées vers l’avant, pour un dégainage croisé. C’est avec ce modèle qu’il a réussi le tir du siècle à Springfield, Missouri, en 1865, et c’est LE flingue que tu vois le plus dans les westerns. Juste pour la blague : en 2022 un des deux Colts de Hickok, numéro de série 204685, a été vendu 616 875 dollars aux enchères.

— 616 000 balles !

— Non, il n’y en avait que six, je crois.

— C’est malin, ça. Bref, je retiens que c’était la Ford T du flingue, le Colt Navy.

— Exactement. Colt multiplie les publireportages dans son usine, parfois sur… trente pages. Il s’y présente en général comme le « colonel Colt ».

— Il est colonel, lui, maintenant ?

— Pas du tout, il n’a jamais mis le moindre pied dans l’armée. Mais ça sonne bien... Son passé de bateleur et son infernal culot font des merveilles. Il a le sens de la scène et du slogan, comme ce magnifique « Dieu a créé les hommes, Samuel Colt les a rendus égaux », devenu proverbial aux États-Unis. C’est l’imaginaire du western hier, de la NRA aujourd’hui : si ça merde au point de se terminer par une fusillade, tout le monde a une chance égale.

— Mais… c’est complètement con, enfin ? Tu peux bien tenir le même flingue que lui, si c’est Lucky Luke en face, c’est terminé.

— Tu chipotes. L’important, c’est le rêve américain.

— Mouais.

— Et la guerre.

— Encore ?

— Civile.

— Oh.

— Samuel Colt n’aura pas le temps d’en profiter des masses parce qu’il meurt en 1862, un an après le coup d’envoi. En revanche, il installe une solide tradition qui vaut toujours dans le monde des marchands d’armes.

— Laquelle ?

— Celle qui consiste à vendre des armes à tous les camps.

— Par souci d’équité.

— Évidemment. Dans les mois qui précèdent l’entrée en guerre, Colt écoule des milliers de flingues aux États du Sud comme à ceux du Nord.

— Ben si la guerre n’est pas déclarée…

— Et il continue après : en 1861, Colt vend 2000 exemplaires de sa meilleure arme à un… journaliste, John Forsyth.

— Mais enfin ?

— Forsyth est surtout un agent confédéré.

— Je comprends mieux.

— La presse yankee aussi, et cet épisode ne lui vaut pas que des amis du côté de sa Nouvelle-Angleterre natale. Sa mort interrompt la campagne de presse lancée contre lui, et les affaires reprennent pendant trois ans… Mais la fin de la guerre est une catastrophe. La demande intérieure s’effondre avec la fin du conflit, d’autant que des centaines de milliers d’armes réformées inondent le marché. Pas moyen de se refaire avec les civils, en tout cas à court terme.

— Pauvres marchands d’armes.

— Ne t’inquiète pas trop pour eux, c’est comme les cigarettes, ils ont de la ressource et aucun scrupule. La guerre civile est terminée ? Dieu merci, la planète entière se fout sur la gueule. Orpheline, la firme Colt vend des armes au vieux pote de son fondateur, le tsar de Russie. Comme ses concurrents — Smith & Wesson, Remington, Winchester — Colt se refait en vendant des dizaines de milliers d’armes à l’étranger. Mais le marché intérieur reste atone.

— Les Américains n’achètent plus d’armes à feu ? Sérieusement ?

— Eh non. Encore une fois, la dépendance au flingue, c’est comme la dépendance à la nicotine, c’est acquis, pas inné. Pendant la plus grande partie du 19e siècle, le consommateur américain n’a pas les moyens de s’acheter des armes de poing — il en a peut-être besoin, mais il ne peut pas et il n’en a pas particulièrement envie, d’ailleurs. C’est trop cher, c’est dangereux, c’est difficile à manier et c’est chiant à entretenir. Le paradoxe, c’est que les ventes explosent dans le dernier tiers du 19e siècle, c’est-à-dire quand les consommateurs n’en ont plus besoin…

— Mais qu’ils en ont envie.

— En gros. Après 1870, la « conquête de l’Ouest » est plus ou moins terminée, les guerres indiennes ne sont plus que sporadiques et le temps des pionniers touche à sa fin. Ce qui n’empêche absolument pas Colt et les autres de jouer sur la nostalgie de l’Ouest sauvage. En 1873, quand Colt met sur le marché son calibre .45, le Single Action Army, la publicité lui donne toute une série de surnoms évocateurs : le « Peacemaker » (Pacificateur), le « Frontiersman », le « Frontier Six Shooter »… C’est une des armes utilisées dans le gunfight le plus célèbre de l’Ouest, celui d’O.K. Corral à Tombstone, le 26 octobre 1881. Tu le retrouves entre les mains des figures de l’Ouest les plus tardives : Doc Holiday et Wyatt Earp, donc, mais aussi Bat Masterson, Pat Garrett, Billy the Kid, Jesse James, John Wesley Hardin… S’il y a un Colt plus célèbre que ceux de Wild Bill, c’est celui-ci. Y compris aux enchères.

— Ah bon ?

— Tu te souviens des 600 000 balles du Navy de Wild Bill ? Le Peacemaker de Pat Garrett s’est négocié à 6 millions de dollars en 2021.

— … Ah quand même.

— « Le Colt qui a tué Billy the Kid », mec.

— Et c’est vrai ?

— Hahahahaaaaaa. Le seul truc vrai dans tout ça, c’est que l’alchimie fonctionne, manifestement.

— Pardon ?

— Ben Samuel Colt a manifestement réussi à transformer le plomb en or.

...