J’ai mis de l’or dans ma moustache

Où l'on rappelle que les plus gros braqueurs de banques sont des Etats.

- Comment ça « plus une thune » ?

- Ben comme dans « plus un rond ». Y a plus rien sur le compte commun.

- ... Tu veux parler du bocal où on met la petite monnaie pour payer l’apéro en soirée ?

- Voilà. Vide. Plus rien. Nada. Des quetsches.

- On ne devrait pas mourir de soif, tu sais. Il existe une solution.

- Tu penses à quoi ?

- On pourrait remettre en vigueur l’amende pour calembours vaseux que tu as voulu je cite « assouplir » ...

- Jamais de la vie, je remplissais le bocal tout seul !

- My point exactly.

- Ah l’enfoiré.

- Sinon tu peux braquer la banque d’Espagne.

- Très drôle.

- Je suis très sérieux.

- Tu veux pas qu’on mette des combinaisons rouges et qu’on prenne des noms de ville, non plus ?

-Ben ça peut pas rendre pas mal. Je te vois bien en Limoges.

- Ben tiens.

- Ou en Montcuq. Cela dit, je ne plaisante pas. Un gang de braqueurs a bel et bien vidé les coffres de la Banque d’Espagne et sans tirer un seul coup de feu, en plus.

-Mais enfin qui ?

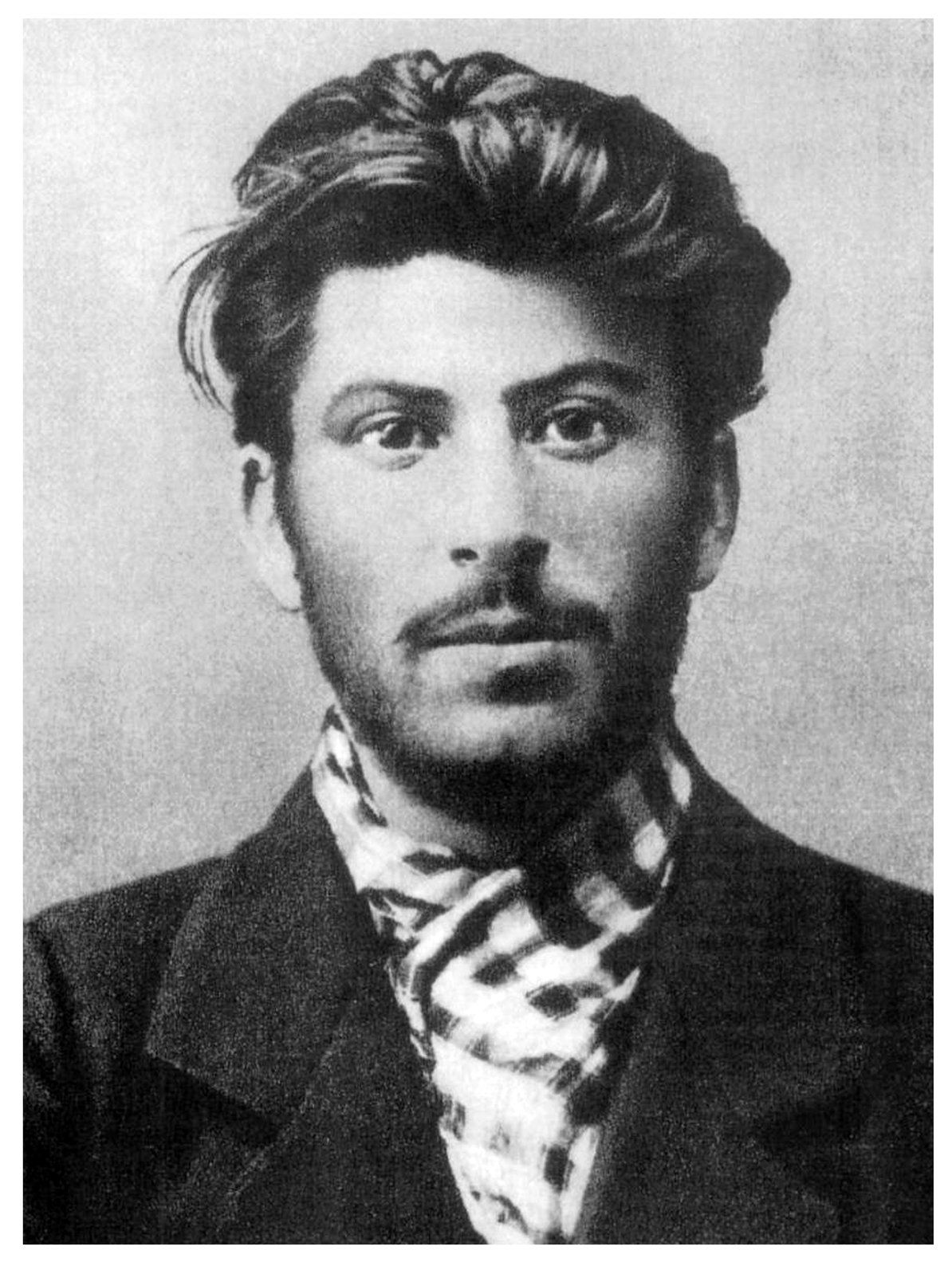

- Staline.

- Pardon ? Mais quand ?

- En 36.

- Mais n’importe qu... Attends, 1936 comme dans l’été 1936 ? En pleine guerre d’Espagne ?

- Exactement. Quelques semaines après le début de la guerre civile, le 14 septembre, un petit détachement d’hommes en armes et d’ouvriers se pointe à l’entrée du vaste immeuble de la Banque d’Espagne, dans le quartier de Cortes. Tout se fait le plus calmement du monde : sous l’autorité du directeur du Trésor espagnol en personne, Francisco Mendez Aspe, la petite troupe se fait ouvrir la chambre forte, là où sont stockées quelques milliers de tonnes de métal précieux qui servent à garantir la devise espagnole, la peseta. Il y a de l’argent mais aussi et surtout de l’or, beaucoup d’or. Mais vraiment beaucoup.

- Et ils se barrent avec des centaines de tonnes d’or dans les poches ?

- Faudrait de grandes poches, donc non. Le déménagement de l’or dure plusieurs jours mais des centaines de caisses bourrées jusqu’à la gueule quittent Madrid wagon après wagon depuis la gare d’Atocha pour être stockées dans les profondeurs de l’arsenal de La Algameca, une vaste poudrière creusée dans les falaises qui dominent le port de Carthagène, sur les rives de la Méditerranée.

- Ben c’est pas un braquage, ça, c’est un transfert. En pleine guerre civile, ça me paraît plutôt bien vu.

- Oh mais c’est le début. Tandis que les combats se durcissent dans toute l’Espagne, un deuxième gros mouvement logistique se met en place dans la deuxième quinzaine d’octobre. Pour éviter d’être vus par les avions ennemis, tout se fait la nuit : des camions soigneusement bâchés font la navette entre les profondeurs du vieil arsenal et les docks. Là, le transbordement se fait grâce au travail de dizaines de militaires et de matelots qui se relaient pour charger 7800 caisses de bois dépourvues de la moindre marque [1] dans les cales de quatre cargos amarrés là, le Neva, le Kim, le Volgores et l’Iruso.

- C’est du Tintin, ton truc.

- C’est surtout parfaitement exact. Au début de la dernière semaine d’octobre, 510 tonnes d’or ont été déplacées.

- La vache. J’espère qu’ils font gaffe les ouvriers.

- C’est gentil de penser à eux.

- Ben on a vite fait de se retrouver avec des foulures, avec ces caisses.

- ... Si tu te demandes, ça représente quelque chose comme treize ou quatorze milliards d’euros d’aujourd’hui. Le 28 octobre, les quatre cargos quittent les côtes espagnoles pour une destination gardée secrète.

- Montcuq ?

- L’endroit est notoirement accueillant mais non : Odessa, sur les bords de la mer Noire, puis Moscou, au cœur de l’URSS de Staline.

- Est-ce que tu vas finir par m’expliquer pour quelle sombre raison la République espagnole, certes de gauche mais pas franchement bolchevique, décide de filer tout son pognon à Saline ?

- Pour ça, il faut rembobiner au milieu du mois de juillet, quand les deux Espagnes se retrouvent face à face.

- Les deux Espagnes ?

- C’est une manière de parler. Disons qu’il y a d’un côté, le pouvoir républicain légitime du Frente Popular, issu des urnes et fruit d’une alliance des partis de gauche. De l’autre, il y a le camp nationaliste. Le 18 juillet, quand une partie de l’armée se soulève sous les ordres – entre autres - du général Franco, l’opposition larvée entre les deux camps vire à la guerre civile. Rapidement, les putschistes maitrisent la moitié du pays, de la Galice à la Navarre en passant par la Castille. La plupart des grandes villes comme Barcelone, Valence ou Madrid restent républicaines mais le front se rapproche dangereusement de la capitale madrilène au cours des premières semaines de conflit.

- Je ne vois toujours pas le rapport avec Moscou.

- La situation espagnole inquiète au-delà des frontières du pays de Cervantès et de la tortilla. En Europe, le continent est divisé : à l’ouest, les grandes démocraties occidentales comme la France et l’Angleterre. Au milieu, l’Italie de Mussolini et l’Allemagne d’Adolf Hitler. À l’est, l’Union soviétique, dirigée sans partage par Joseph Staline depuis la fin des années 20. Et partout une grande question.

- Est-ce qu’on se risque dans ce merdier ?

- Exactement. Et ça ne rate évidemment pas, chaque grande puissance porte un regard qui varie en fonction de ses propres intérêts. Partout en Europe, le camp nationaliste pousse sans surprise en faveur des franquistes tandis que les partis de gauche penchent plutôt le Frente Popular. Du côté de Moscou, on estime que l’Union soviétique se doit de prendre la tête de ce mouvement de sympathie. –

- On est la patrie de la révolution prolétarienne, oui ou merde ?

- En gros. Très vite, le Komintern se prononce en faveur de l’aide à Madrid.

- Le pardon ?

- Un organisme international qui sert en quelque sorte de courroie de transmission et de relais d’influence à la politique soviétique. C’est lui qui exig... qui demande gentiment aux mouvements communistes de lancer des collectes, des comités de soutien, des manifestations favorables à l’Espagne républicaine... Et c’est dans ce contexte que naissent les Brigades internationales, des bataillons de volontaires armés qui s’engagent aux côtés des armées républicaines.

- ¡No pasarán !

- Exactement. Le truc, c’est qu’on ne gagne pas une castagne pareille avec sa BIIIIP et son couteau. Il faut des armes, du matériel et des munitions.

- Donc du pognon.

- La bonne nouvelle, c’est que le Frente Popular ne manque pas de pognon. Enfin techniquement. Elle est assise sur la réserve d’or presque inimaginable accumulée pendant la Première Guerre mondiale.

- Comme quoi ça paye la neutralité.

- Ouais, demande à la Suisse. Rien qu’à Madrid, le bâtiment de la Banque d’Espagne abrite la quatrième plus grande réserve d’or du monde.

- Wow. Du coup, c’est quoi, le problème ?

- Les fournisseurs. La République comprend vite qu’elle risque d’être victime de la lâchet... des atermoiements des grandes démocraties, la France et l’Angleterre en tête. Ni Londres ni Paris ne veulent risquer un nouveau conflit majeur. Pas question d’intervenir militairement, pas question non plus de vendre du matériel militaire aux républicains espagnols. En Angleterre comme en France, c’est le camp de la neutralité qui l’emporte. En plus chacun sait que jamais l’Allemagne ou l’Italie ne feraient l’équivalent pour le camp d’en face, hein ?

- Mais ils sont cons ou ils sont cons ?

- On voit les choses rétrospectivement, ce qui est toujours un peu plus facile et... Non, oui, tu as raison, ils sont soit naïfs, soit complétement cons parce que franchement, les indices ne manquent pas vraiment.

- Des champions.

- Le 25 juillet 1936, la France renonce à fournir des armes aux belligérants. Le même jour, Hitler autorise l’envoi d’une première cargaison d’avions, avec leurs équipages, leurs instructeurs et leurs mécaniciens. 48 heures plus tard, ce sont cette fois des... comment... Ah oui : des « moyens logistiques » qui partent cette fois d’Italie. Quitte à se cacher derrière toute une série de sociétés écrans pour sauver un minimum les apparences, le Reich et l’Italie mussolinienne s’assoient joyeusement sur l’accord international de non-intervention qu’ils signent avec un grand sourire le 1er août. Non seulement les deux dictatures ne se privent pas d’alimenter les troupes franquistes mais elles profitent du conflit pour tester leurs propres armements, comme à Guernica, rasée par les bombardiers allemands.

- Mais immortalisée par un tableau de Picasso.

- Oui, un malheur n’arrive jamais seul. Bref : à la fin de l’été 1936, la situation se complique pour l’Espagne républicaine. Les rebelles franquistes ne sont plus qu’à quelques dizaines de kilomètres de la capitale et Madrid affronte une double urgence : il faut sauver l’or de la République d’une part, trouver des armes et des munitions d’autre part. Lâchée par la France et par l’Angleterre, privée d’un accès officiel aux marchés de l’armement, la République espagnole n’a plus guère le choix. Il faut se tourner vers le seul État qui se dit prêt à l’aider, l’URSS..

- Autrement dit Staline.

- Gagné. La première urgence consiste à évacuer les réserves d’or de Madrid à l’étranger ensuite. Pourquoi ? D’abord parce que ça permet de protéger le précieux métal des avancées franquistes, ensuite parce que ces fonds pourront ensuite servir de dépôt de garantie pour se procurer les armes nécessaires. En sortant des caisses et des caisses d’or espagnol, le camp républicain compte bien se donner de l’air pour acheter le matériel dont elle a besoin pour rivaliser avec l’arsenal ennemi : des navires, des avions, des canons, des mitrailleuses, des munitions.

- C’est pragmatique, en fait. L’Espagne prête ses caisses pour préparer la fête.

- MAIS C’EST FINI OUI. Le choix de l’URSS n’en reste pas moins curieux. Au-delà du fait que c’est loin, l’URSS se distingue par sa bureaucratie et personne en dehors de ses partisans ne peut ignorer que Staline ne s’embarrasse pas de scrupules.

- Il veut pousser ses pions.

- A grands coups de pieds au cul, même. Il commence par ouvrir la première ambassade soviétique de l’histoire à Madrid puis très vite, dans les pas de l’ambassadeur russe Marcel Rosenberg, les Espagnols voient débarquer dans la capitale espagnole toute une tripotée d’agents, de conseillers, de « diplomates » et de « journalistes » soviétiques s’installent. Tous sont évidemment cul et chemise avec le parti communiste espagnol qui compte déjà deux ministres au sein du gouvernement du Frente Popular, dirigé par le socialiste Largo Caballero.

- Autrement dit, l’Espagne se jette dans la gueule du Grand Méchant Loup.

- Le pire, c’est qu’elle le sait. Politiquement, assumer un choix pareil n’est pas simple. Personne ne sait d’ailleurs vraiment qui lance le processus, et seul un tout petit cercle est impliqué. Sur le plan administratif, l’ordre émane de Largo Caballero mais rien n’est évidemment décidé sans l’accord du ministre des Finances Juan Negrin - un homme dont l’épouse est russe, soit dit en passant.

- Tout de suite les soupçons.

- Disons que dans le registre du conflit d’intérêt, on est pas mal. Pour le reste, la décision frôle l’illégalité : les Cortes - le parlement espagnol - ne sont pas consultées. Même le président de la République espagnole, Manuel Azana, dira n’avoir été prévenu qu’une fois le transfert réalisé…

- C’est pas très très démocratique.

- C’est même pas tellement constitutionnel. Comme la plupart des banques centrales, la Banque espagnole est une autorité indépendante. Autrement dit, le gouvernement espagnol n’est absolument pas censé pouvoir décider de ce qu’elle fait de ses réserves. Placer la Banque devant le fait accompli, ça revient à se permettre de nationalisation silencieuse au mépris de toutes les règles en vigueur. Le camp républicain se justifie bien par un décret du 30 août qui pointe des circonstances exceptionnelles et explique que face à l’insurrection, il s’agit de « pouvoir développer la lutte avec l’envergure et l’intensité qu’exige l’écrasement de l’exécrable rébellion », mais tu sens que ça grince salement.

- « Pour sauver la République, l’or doit partir, vos gueules ».

- En gros. À Moscou, sous le regard attentif de l’ambassadeur espagnol en Russie Marcelino Pascua, les caisses rejoignent les coffres du Commissariat du peuple pour les finances.

- J’espère qu’on les nettoie soigneusement.

- Euh sans doute mais...

- C’est connu, il faut bien astiquer les caisses qui séjournent dans le foin.

- Va se remplir vite ce bocal, va se remplir vite.

- Ben quoi ? Faut beaucoup de courage pour remplir ces caisses.

- ... La dernière étape commence alors : le décompte exact des richesses ainsi déplacées, un comptage qui s’annonce fastidieux en raison du nombre de caisses à dépouiller, mais pas seulement : la nature même du trésor espagnol rend l’opération délicate.

- C’est-à-dire ?

- Quand on imagine des réserves d’or, on pense inconsciemment à Fort Knox et à Goldfinger : des centaines, de milliers de lingots de métal doré. Dans le cas du trésor espagnol, la réalité est différente. Dans les 15 571 sacs d’or recensés à Moscou, il n’y a que 64 lingots.

- Mais non ? Le reste, c’est quoi ?

- Un roman de piraterie. L’or espagnol, ce sont des pièces, des dizaines, des centaines de milliers de pièces d’or de tous les temps, de toutes les origines. Ce qu’on abrite dans les caves de Moscou, c’est le Graal des boucaniers, le rêve éveillé des forbans des Caraïbes. Des cascades de doublons, de louis d’or, de francs des deux Empires, de dollars américains, de pesetas et de livres sterling, de florins hollandais et de francs suisses. Certaines monnaies valent bien davantage que leur simple poids en or, ce qui ne simplifie pas la tâche titanesque des comptables et des numismates.

- J’ai les yeux qui brillent.

- Fin 1936, à Madrid, les Républicains pensent pouvoir souffler. L’or de Madrid est à Moscou, certes, mais en dépôt. Il reste évidemment la propriété de l’Espagne, qui reste libre de réexporter ou de disposer de l'or à sa guise. Le matériel militaire devrait enfin affluer et sur le papier, toutes les règles semblent respectées.

- Laisse-moi deviner... Y a un piège ?

- Oh si peu. Beaucoup expriment déjà leurs craintes jusqu’au cœur du camp républicain. Des craintes justifiées, d’ailleurs : après avoir été informé de l’arrivée de l’or, Staline se serait exclamé en privé : « Les Espagnols ne reverront plus jamais leur or, aussi vrai qu'ils ne verront pas leurs oreilles ».

- Oh avec un bon sabre bien effilé, ça peut s’imaginer, ça.

- MAIS ENFIN SAM. Au début, les choses semblent pourtant se mettre en place. Moscou crée partout des sociétés d’import-export qui achètent des stocks d’armes et de munitions avant de les revendre à l’Espagne. Que l’URSS se fasse payer ses bons services, après tout, bon – les Allemands et les Italiens font bien payer les franquistes

- Voilà.

- Mais avec une solide nuance : la facture ne devra être réglée qu’au lendemain de la guerre. L’URSS, elle, veut être payée tout de suite et le fait que l’or de la république espagnole dorme dans ses coffres la place évidemment en position de force. Mais la véritable question, c’est surtout de savoir si l’Espagne républicaine paye le juste prix...

- Oh non.

- Oh si. Madrid paye très cher son matériel, d’autant plus cher que l’URSS ne se prive pas de jouer sur les cours de change du rouble vers la peseta. Ensuite, la question de la qualité du matériel se pose clairement. Acquis sur des marchés de seconde main à Bruxelles, Prague, Varsovie, New York ou Mexico, les armes livrées sont souvent dépassées, vieillottes, périmées ou de mauvaise qualité. Des fusils vieux de quarante ans, des avions d’un autre âge, des canons qui chauffent trop vite… Quant à l’industrie russe de l’armement, elle réserve le gros de sa production neuve à l’Armée rouge.

- Faut bien envahir la Pologne.

- Mais le véritable piège est ailleurs.

- Ah bon ?

- Oui. En aidant l’Espagne, Staline entend bien peser sur la vie politique espagnole et pour ça, il dispose de l’homme idéal sur le terrain : le colonel Alexandre Orlov.

- Non je te crois pas, tu l’a inventé, lui, il sort d’une BD de Blake & Mortimer.

- Ben non. C’est un fidèle du régime qui s’est fait un nom en pourchassant les opposants de Staline, à commencer par les partisans de Trotski. A Madrid, il occupe un poste de premier plan : patron du NKVD, héritier de la sinistre Guépéou et prédécesseur du KGB.

- Et c’est une bonne situation, ça, patron du NKVD ?

- Pas mal, merci. Orlov dirige les centaines d’espions, d’informateurs et d’agents russes qui fourmillent dans toute l’Espagne. Grâce à ces agents et par l’intermédiaire du parti communiste espagnol, l’URSS exerce une influence de plus en plus puissante sur l’exécutif républicain.

- Et le piège peut se refermer.

- En gros. En plaçant son or entre les mains russes, Madrid s’est d’une certaine manière liée les mains. L’Union soviétique a toutes les cartes en main : même si tout a déjà été payé, elle peut d’un instant à l’autre décider de ralentir ses livraisons ou même n'envoyer aucun matériel tant que le gouvernement de la République n'accepte pas de concéder aux communistes espagnols ou étrangers des postes importants. L’armée républicaine, comme les Brigades internationales, sont sous influence et bien souvent, le matériel le plus performant est savamment fléché vers les unités contrôlées par des officiers communistes…

- Qui obtient donc de meilleurs résultats...

- ... Ce qui prouve la valeur des officiers soviétiques, voyons. Au passage et parce qu’il n’y a pas de raison de ne pas joindre l’utile à l’agréable, l’URSS profite de la guerre civile pour régler quelques comptes avec les opposants à Staline, trotskystes et anarchistes en tête. Les disparitions, les meurtres et les éliminations plus ou moins discrètes se multiplient dans le camp républicain, déchiré par les luttes intestines. Au sein des Brigades internationales, les agents de Staline ont vite fait d’accuser leurs cibles d’« espionnage » ou de « désertion », pour mieux les liquider.

- Classe.

- Technique de chien, mais technique efficace. L’effet de ces ingérences est délétère. Les armes arrivent mal, les Soviétiques envoient ce que bon leur semble où bon leur semble, et le NKVD, lui, est presque un Etat dans l’Etat. Le 15 mai 1937, lorsqu’un Largo Caballero ulcéré de ces ingérences démissionne de la présidence du Conseil au profit de son ancien ministre des Finances, Juan Negrin, le poids des communistes devient écrasant.

- Et ça va finir de foirer.

- Évidemment ; Ravagé par ses règlements de compte internes, le camp républicain s’affaiblit à vue d’œil. Le 25 janvier 1939, Barcelone tombe aux mains des franquistes, et toute la Catalogne avec elle. Pour l’Espagne républicaine, c’est le début de la fin. Le 31 mars la défaite de la République se solde par un bilan de 200 000 morts en moins de trois ans. La prédiction de Staline se concrétise : l’Espagne ne reverra jamais son or.

- Braquage réussi.

- Oh oui. Mais tu sais ce qui se passe, avec un braquage ?

- Quoi donc ?

- Faut faire disparaître les preuves.

- Mais non ?

- La république espagnole a déjà mal disparu, mais il reste des témoins. Il a fallu respecter les formes, signer des protocoles, produire des formulaires, gérer la logistique et donner des ordres, bref : il a fallu laisser des traces. Staline n’aime pas laisser de traces.

- Bref, ça sent la purge.

- Tout au long de la chaîne administrative et logistique, des responsables sont « convoqués » pour des entretiens dont on ne le voit pas ressortir. Des « mutations » se transforment en déportation, une promotion cache une exécution sommaire... Rosenberg, l’ambassadeur soviétique en Espagne, est exécuté en 1938, comme le consul russe à Barcelone et bien d’autres avec lui. Mais à ce petit jeu, Staline, va tomber sur plus roué que lui.

- LE COLONEL ORLOV.

- Bien vu.

- Le monsieur est bien placé pour savoir que la paranoïa de Staline n’épargne personne : depuis l’été 36, en Espagne, c’est lui qui s’occupe de faire disparaître ceux que le dictateur veut voir disparaître. Quand Orlov apprend qu’il est soudainement convoqué à Moscou quelques semaines après la mort inexpliquée de son supérieur direct, il flaire le piège.

- Bien vu l’aveugle.

- Plutôt que de rejoindre Moscou, l’homme décide de changer de crèmerie. Orlov commence par prélever 60 000 dollars dans les caisses du NKVD puis file en France avec sa femme et sa fille, avant de passer au Canada. De là, le maitre-espion fait envoyer un message on ne peut plus clair au Kremlin : Il a pris ses précautions. Qu’il meure dans des circonstances, disons, curieuses, et l’identité de centaines d’agents soviétiques de premier ordre sera automatiquement transmise aux services d’espionnage des pays où ils sévissent.

- Ah oui mais c’est vraiment un thriller, en fait.

- Imagine une seconde la rage de Staline. Mais le Petit père des peuples décide de bouffer sa moustache et de laisser son ancien espion tranquille. Son âme damnée peut tranquillement refaire sa vie aux Etats-Unis dans l’après-guerre, au nez et à la barbe des services américains. Jusqu’aux années 60, ni le FBI ni la CIA n’a compris que le bon père de famille débonnaire qui vivait de ses cours à l’université était l’un des agents les plus meurtriers de l’appareil stalinien et la cheville ouvrière d’un des plus grands braquages de l’histoire…

[1] Ce qui permet d’éviter la falsification des caisses, bien sûr.